![「ソナチネアルバム 第1巻 [今井顕 校訂] 初版及び初期楽譜に基づく校訂版」(全音楽譜出版社)表紙](https://pianolevels.com/wp-content/uploads/2021/12/f656b88fa6674cea5a2ba683e4b13fb0.jpg)

日本のピアノ学習者のほとんどが学ぶとも言える「ソナチネアルバム」。昔から定番中の定番教材ですが、楽譜も昔のままということはありませんか?従来のソナチネアルバムの問題点と原典版でソナタを学ぶ時代に選ぶべき楽譜をご紹介します。

そもそも「ソナチネアルバム」とは?

一般に「ソナチネアルバム」は古典派の作曲家が作曲したソナチネ(一部ソナタも含まれる)のうち、初級程度の技術で演奏できる作品を集めたものです。(「ソナチネ」とは規模が小さく、分かりやすく演奏しやすいソナタのこと。)ソナタへの導入教材として世界中で広く用いられています。

日本においては全音楽譜出版社の「ソナチネアルバム」(標準版)が代表的な教材として長年使われてきましたが、実は本の中に初版の出版年、編集者、元の版(底本)についての情報は記されていません。つまり正確な出処がよくわからない楽譜が長年使われてきたのです。

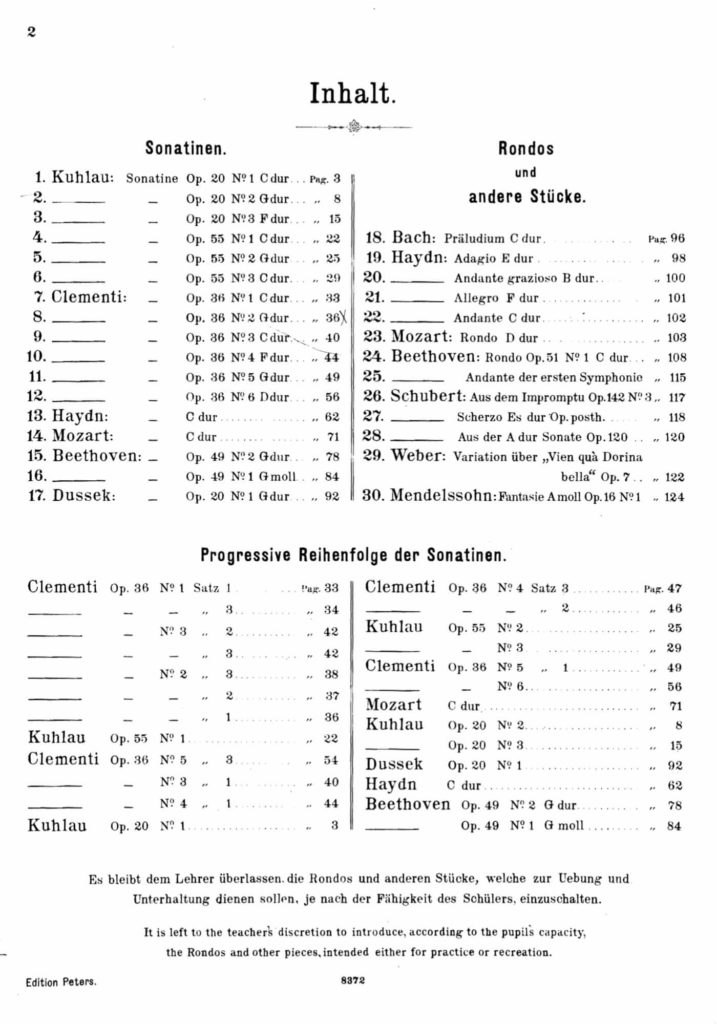

しかし現在では、ケーラー(Louis Köhler, 1820-1886)とルートハルト(Adolf Ruthardt, 1849–1934)の編集による、ペータース版のソナチネアルバムが全音標準版の元の本であることが知られています。実際、1897年出版のペータース版ソナチネアルバム(上図)の目次を見ると、曲順、難易度表ともに全音の標準版と全く同じですね。

従来の「ソナチネアルバム」の問題点

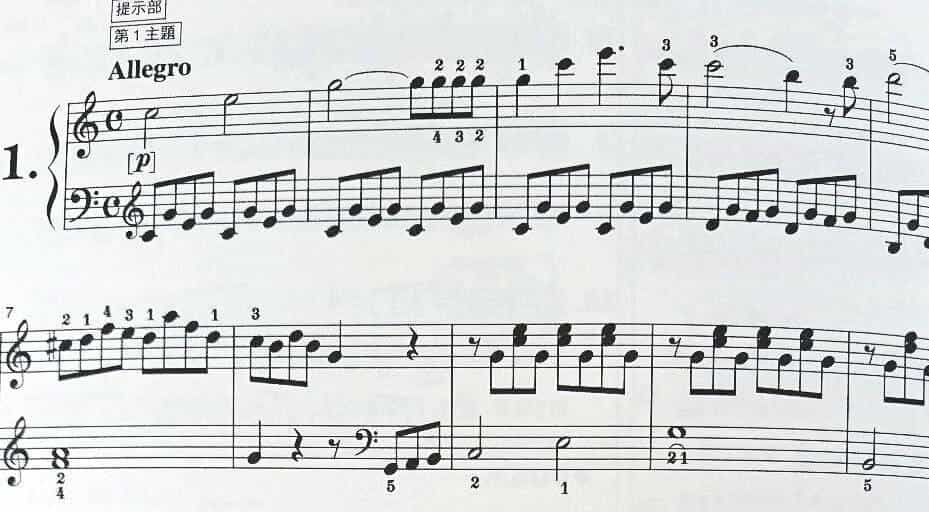

では肝心の中身、楽譜はどうでしょうか?全音の標準版をお持ちであれば、クーラウのソナチネ Op.20-1を1897年出版のペータース版(下図)と比べてみてください。スラーやスタッカート、指番号はほぼ同じ、その上でアクセントやクレッシェンドがさらに付け加えられているのが分かると思います。

このように標準版には100年以上前に出版された古い時代の校訂版の楽譜がほぼそのまま使用されています。原典版での学習が一般化している現代と違い、当時はピアニストなどが独自の解釈に基づいて演奏指示を書き入れたり、時には音を入れ替えたりさえする「解釈版」と呼ばれる校訂版が広く使われていました。

そのため標準版やその元になっているペータース版の楽譜にも、当時の解釈やスタイルを反映した、作曲家の元の楽譜にはないスラーやスタッカートがおびただしく書き入れられています。それらはソナチネアルバムで古典派の入り口を学ぶ現代の学習者にどのような影響があるでしょうか?

1. 古典派作品の楽譜を読んで考える力が育ちにくい

原典版の楽譜で勉強を始めた時に、どう弾いたらよいのか戸惑ったことはありませんか?多くの場合、楽譜の指示通りに弾くことだけに慣れていて、古典派の記譜法の特徴や弾き方についてしっかり学んでいなかったことが原因の一つに挙げられます。

全音の標準版はスラーやスタッカートが細かく書かれていて、学習者にとって親切であるように思えるかもしれませんが、将来原典版でソナタを弾くことを考えると、必要以上の過剰な指示は古典派作品の楽譜についての知識や理解を深める上でむしろ妨げになってしまいます。

2. 古い解釈や演奏法を習得してしまう

古い時代の楽譜をそのまま使っている標準版には、古典派の作品には不自然であったり、ふさわしくないアーティキュレーションの指示も書き入れられています。それらは学習者が自分で気づけるものではないので、指導者が楽譜の指示を鵜呑みにしてしまうと、学習者は間違った弾き方を覚えることになります。

新しく生まれ変わった「ソナチネアルバム」

![「ソナチネアルバム 第1巻 [今井顕 校訂] 初版及び初期楽譜に基づく校訂版」(全音楽譜出版社)](https://pianolevels.com/wp-content/uploads/2021/12/f656b88fa6674cea5a2ba683e4b13fb0.jpg)

そこでオススメなのが、全音楽譜出版社から新たに出版された、今井顕校訂「ソナチネアルバム 初版及び初期楽譜に基づく校訂版」です。いわゆる「原典版」ではありませんが、初版及び入手可能な原典資料に基づいて後の時代の人たちによって加筆されたスラーやスタッカートなどをそぎ落とし、その上で演奏に役立つ情報が原典の姿を損なうことのないように書き加えられています。

そのため古典派作品の本来の姿を知り、その解釈と演奏法を学ぶことができ、ソナタへの導入という本来の「ソナチネアルバム」の役割を十分に果たすことができます。ソナタを原典版で学ぶことが一般化している現代の学習者が選ぶべき教材と言えます。

特徴その1:原典の姿を損なわない編集

「原典版」ではないという理由は、今井氏による校訂が加えられているからですが、この本の優れた特徴は、原典や初版の楽譜と校訂者による補填が区別されているということです。例えば、指使いは作曲者自身によるものと校訂者によるものが区別できるように表記されていますし、アーティキュレーションや記号についても原典のものと校訂者によるものが区別できるようになっています。

特徴その2:初級者のための親切な解説

本格的なソナタに進む前に、古典派作品の奏法や解釈について正確な理解を得ておくことは重要です。この本には装飾記号の奏法が脚注に具体的に示され、他の作品にも応用できるように配慮されています。また、巻末には作曲家や作品について、また演奏の手引きや注解が丁寧に載せられています。

そのような初級者にとって親切な編集は、学習者がただ「楽譜の指示通りに弾く」だけでなく、古典派作品に対する正確な知識と理解に基づいて弾き方を考える力を育てるのに役立ちます。「ソナチネアルバム」の段階からそのような力を養っておけば、原典版でソナタを弾くようになっても戸惑うことは少ないでしょう。

今井版「ソナチネアルバム」の収録曲

今井版の「ソナチネアルバム」には標準版と同様、第1巻・第2巻があり、ソナチネに関しては曲目も同じものが収録されていますが、標準版に収録されていたロンド、その他の小曲は含まれていません。しかし第2巻には新たに付録として作曲家によるソナチネの室内楽版楽譜が8曲収録されています。

| 第1巻の収録曲 | 第2巻の収録曲 |

|---|---|

| クーラウ:3つのソナチネ 第1番 ハ長調 Op.20-1 | クーラウ:6つのソナチネ 第4番 へ長調 Op.55-4 |

| クーラウ:3つのソナチネ 第2番 ト長調 Op.20-2 | クーラウ:6つのソナチネ 第5番 ニ長調 Op.55-5 |

| クーラウ:3つのソナチネ 第3番 へ長調 Op.20-3 | クーラウ:6つのソナチネ 第6番 ハ長調 Op.55-6 |

| クーラウ:6つのソナチネ 第1番 ハ長調 Op.55-1 | クーラウ:4つのソナチネ 第1番 ハ長調 Op.88-1 |

| クーラウ:6つのソナチネ 第2番 ト長調 Op.55-2 | クーラウ:4つのソナチネ 第2番 ト長調 Op.88-2 |

| クーラウ:6つのソナチネ 第3番 ハ長調 Op.55-3 | クレメンティ:ソナタ ニ長調 Op.4-1 (Op.37-2) |

| クレメンティ:ソナチネ ハ長調 Op.36-1 | クレメンティ:ソナタ ト長調 Op.4-4 (Op.38-1) |

| クレメンティ:ソナチネ ト長調 Op.36-2 | クレメンティ:ソナタ 変ロ長調 Op.4-5 (Op.38-2) |

| クレメンティ:ソナチネ ハ長調 Op.36-3 | クレメンティ:ソナタ へ長調 Op.4-6 (Op.38-3) |

| クレメンティ:ソナチネ へ長調 Op.36-4 | ベートーヴェン:2つのソナチネ 初期作品 ト長調 Anh.5-1 |

| クレメンティ:ソナチネ ト長調 Op.36-5 | ベートーヴェン:2つのソナチネ 初期作品 へ長調 Anh.5-2 |

| クレメンティ:ソナチネ ニ長調 Op.36-6 | デュセック:6つのソナチネ 第4番 イ長調 Op.20-4(19-4) |

| ハイドン:ソナタ 第35番(旧48番) ハ長調 Hob.16-35 | ディアベリ:ソナチネ ト長調 Op.151-1 |

| モーツァルト:ソナタ ハ長調 K.545 | ディアベリ:ソナチネ ハ長調 Op.151-2 |

| ベートーヴェン:ソナタ 第20番 ト長調 Op.49-2 | ディアベリ:ソナチネ へ長調 Op.151-3 |

| ベートーヴェン:ソナタ 第19番 ト短調 Op.49-1 | (付録)作曲家による ソナチネの室内楽版 |

| デュセック:6つのソナチネ 第1番 ト長調 Op.20-1(19-1) |

参考:「ソナチネアルバム」の難易度

使用している教材にもよりますが、一般的に導入教材を終えた後、ブルグミュラー25番や同程度の教材が少し進んだ頃に「ソナチネアルバム」を始める方が多いと思います。しかし「ソナチネアルバム」の曲順は難易度順ではないので、易しい曲から選んで学習する必要があります。

学習者によって差があるため、各曲の難易度を一概には決められませんが、ペータース版や標準版の時代から掲載されてきた「ソナチネの練習順序」を参考にできます。しかしあくまでも参考程度で、「ソナチネアルバム」のすべての曲を網羅することを推奨するものでもありません。

| 第1巻 難易度順 | 第2巻 難易度順 |

|---|---|

| クレメンティ:Op.36-1 第1楽章 | ベートーヴェン:Anh.5-1(ソナチネ5) |

| クレメンティ:Op.36-1 第3楽章 | ディアベリ:Op.151-1 |

| クレメンティ:Op.36-3 第2楽章 | ベートーヴェン:Anh.5-2(ソナチネ6) |

| クレメンティ:Op.36-3 第3楽章 | ディアベリ:Op.151-2 |

| クレメンティ:Op:36-2 第3楽章 | ディアベリ:Op.151-3 |

| クレメンティ:Op.36-2 第2楽章 | デュセック:Op.20-4 |

| クレメンティ:Op.36-2 第1楽章 | クーラウ:Op.55-4 |

| クーラウ:Op.55-1 | クーラウ:Op.88-1 |

| クレメンティ:Op.36-5 第3楽章 | クーラウ:Op.88-2 |

| クレメンティ:Op.36-3 第1楽章 | クーラウ:Op.55-5 |

| クレメンティ:Op.36-4 第1楽章 | クーラウ:Op.55-6 |

| クーラウ:Op.20-1 | クレメンティ:Op.4-4(Op.38-1) |

| クレメンティ:Op.36-4 第3楽章 | クレメンティ:Op.4-1(Op.37-2) |

| クレメンティ:Op.36-4 第2楽章 | クレメンティ:Op.4-5(Op.38-2) |

| クーラウ:Op.55-2 | クレメンティ:Op.4-6(Op.38-3) |

| クーラウ:Op.55-3 | |

| クレメンティ:Op.36-5 第1楽章 | |

| クレメンティ:Op.36-6 | |

| モーツァルト:K.545 | |

| クーラウ:Op.20-2 | |

| クーラウ:Op.20-3 | |

| デュセック:Op.20-1 | |

| ハイドン:Hob.16-35 | |

| ベートーヴェン:Op.49-2 | |

| ベートーヴェン:Op.49-1 |

第1巻と第2巻で難易度に大差はないので、全体の曲目を見た上で学習者のレベルや必要に合わせていくつか選曲しましょう。また、各ソナチネのすべての楽章を必ず勉強しなければならないということはありませんが、AndanteやAdagioの2楽章もいくつか選んでしっかり勉強すれば、豊かな音楽性を養う助けになります。

♫ 国立国会図書館の「歴史的音源」サイトには井口基成氏の演奏によるソナチネの録音(1937年)が公開されています。日本において長年にわたってソナチネが愛されてきたことがうかがい知れる貴重な録音です。

楽譜はこちらから

いかがでしたか?いずれ原典版でソナタを学ぶことを見据えて、新しく生まれ変わった「ソナチネアルバム」で良いスタートを切るようにしましょう。ベートーヴェンのピアノソナタの楽譜選びに役立つ情報も合わせてチェックしてみてくださいね!

TeeJay

ピアノ教師。海外のとある国でピアノを教えつつ感じたのは、良質の楽譜に容易に接することができる環境は本当にありがたいということ。ピアノレッスンや練習で、テクニックの習得だけでなく、音楽を表現する楽しみを味わうのに役立ついろいろな楽譜をご紹介しています。

楽譜の部屋の人気ページ